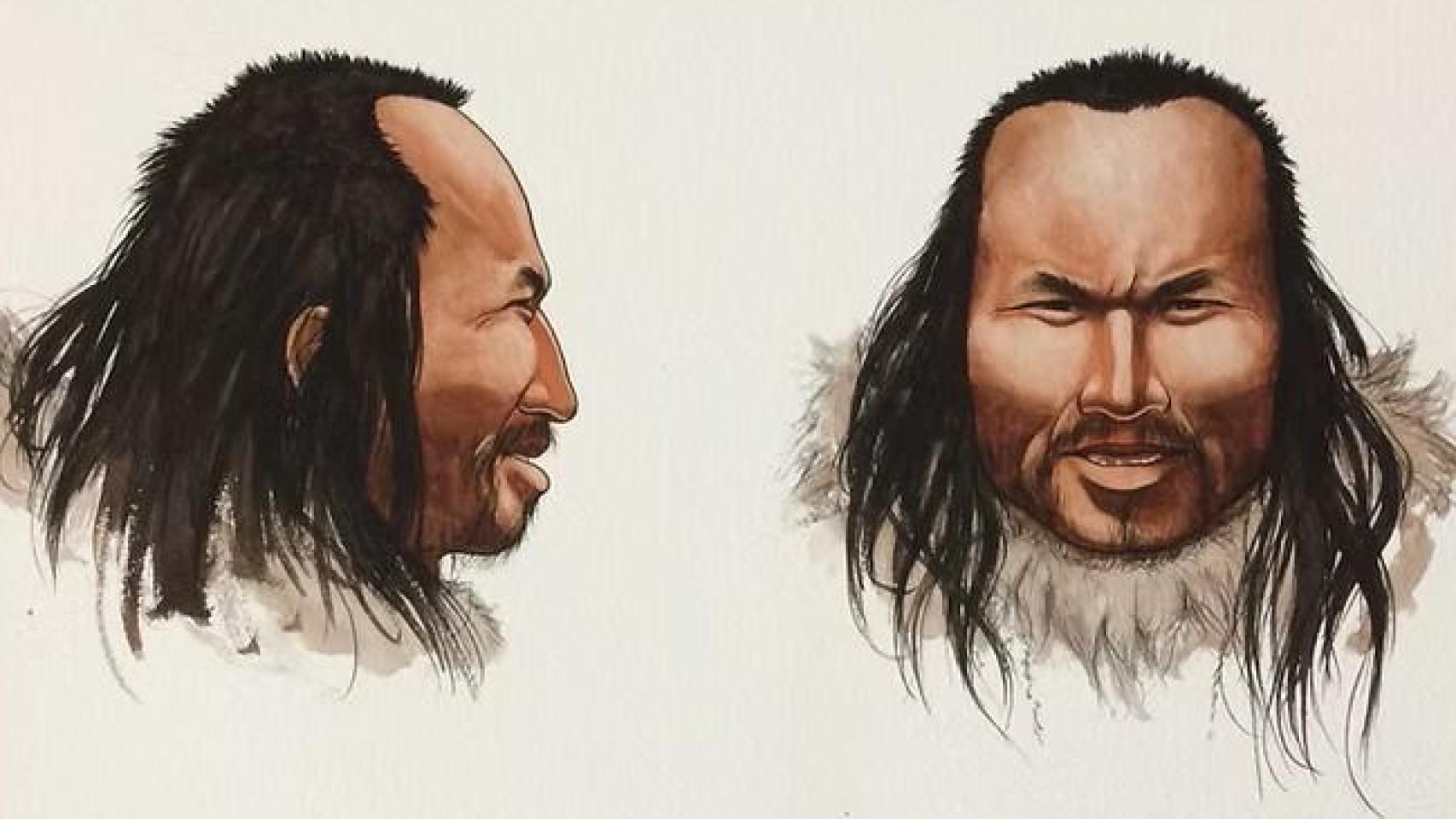

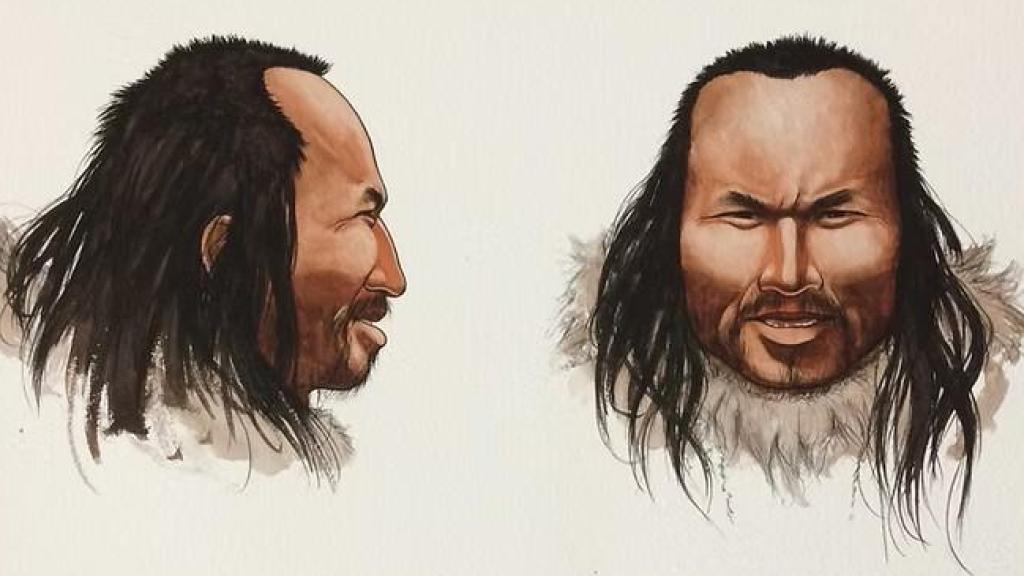

Reconstrucción del rostro de un individuo de la Cultura Saqqaq, nombrado como Inuk, a partir de estudios genéticos con restos de cabello. Foto: Nutka Godfredtsen / Universidad de Copenhague

Entre dos aguas

Publicada

19 septiembre 2025

01:45h

Actualizada

19 septiembre 2025

13:06h

La paleogenética, disciplina científica que estudia el material genético de muestras de gran antigüedad, es relativamente reciente. Uno de sus primeros grandes logros tuvo lugar en febrero de 2009, cuando un equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, en colaboración con la corporación 454 Life Sciences (una empresa de biotecnología con sede en Brandford, Connecticut), completó un borrador del genoma de un neandertal.

El biólogo sueco-estonio Svante Pääbo, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2022, fue “el padre fundador” de este desarrollo, el líder en la búsqueda, recuperación y análisis de los minúsculos restos de ADN en fragmentos fósiles de esa especie del género Homo, que se extinguió hace alrededor de 40.000 y de la que nuestra propia especie conserva entre un 1 y un 4 por ciento de genes, lo que significa que ambas especies mantuvieron relaciones sexuales fértiles.

Desde los trabajos pioneros de Pääbo, la paleogenética se ha extendido mucho, introduciéndose en diferentes escenarios. Las pertinentes muestras de ADN se pueden encontrar en variados objetos y lugares, lo que hace que los científicos de este campo visiten todo tipo de escenarios, como pueden ser lagos para extraer sedimentos de sus fondos, en los que en ocasiones se han encontrado trazas de ecosistemas que ya no existen, o museos que albergan esqueletos, humanos o de animales, de los que se obtienen restos para analizar sus genomas.

Según la revista Nature (diciembre de 2024) hasta el momento el total de humanos antiguos estudiados con las actuales técnicas de análisis de ADN, mucho más poderosas (en capacidad y rapidez de análisis) que las que utilizó Pääbo en su momento, supera a los 10.000, entre los cuales se encuentran, además de neandertales, grupos más recientes como vikingos, polinesios o esquimales.

Estos últimos protagonizaron un caso interesante, estudiado por uno de los científicos más destacados de este campo, el genetista evolutivo danés Eske Willerslev, que dirige en Copenhague uno de los pocos laboratorios dedicados a extraer y analizar (secuenciar) ADN antiguo de humanos y del medioambiente (sus grandes competidores son un laboratorio de Harvard y en el mencionado Instituto de Leipzig).

En 2010, el equipo de Willerslev anunció en un artículo publicado en Nature que habían secuenciado el genoma de “un paleo-esquimal extinto”. La muestra que contenía la información procedía de un pelo de poco más de 15 centímetros de longitud encontrado en un depósito de basura de permafrost, de 4.000 años de antigüedad, de la costa ártica compartida por el norte de Alaska, Canadá y Groenlandia.

Willeslev había oído que existía ese pelo, conservado en una bolsa de plástico en el Museo Nacional de Dinamarca. Lo obtuvo y el análisis mostró que había pertenecido a una persona con sangre del tipo A+, probablemente ojos marrones y pelo oscuro grueso.

“Conocer los efectos que tuvieron en el ADN de plantas y cosechas los cambios de clima puede servir de mucho”

Su ADN no coincidía con el de los inuits que ocupan actualmente la citada zona, de lo que se deduce que se trataba de un grupo humano ya desaparecido. El lugar en que se halló el pelo estuvo ocupado por un grupo de la cultura Saqqaq, que llegaron a Groenlandia alrededor de hace 4.500 años, pero que desapareció, no se sabe por qué, acaso por vivir aislados y la consiguiente endogamia, o por alguna otra razón. Este paleo-esquimal suministró el primer genoma más o menos completo de esa antigüedad.

En el artículo de Nature se explicaba que hasta entonces se había “informado sólo de ocho secuencias de genomas humanos, para individuos de ancestros de tres regiones geográficas diferentes: un africano de Yoruba [suroeste de Nigeria], cuatro europeos, un chino de etnia Han y dos coreanos”. Pero se añadía que esta lista aumentaría pronto cuando se completase un proyecto en curso de mil genomas.

Como apunté antes, ese número ya ha sido ampliamente superado, gracias al desarrollo de máquinas de secuenciación —la tecnología es casi siempre imprescindible para el avance de la ciencia— y del número de restos de todo tipo encontrados.

De estos, los dientes son especialmente importantes: se dispone de numerosas piezas, consecuencia de su dureza, que es la que los hace tan resistentes al paso del tiempo, como bien sabe José María Bermúdez de Castro, hasta hace poco tiempo uno de los directores del yacimiento de Atapuerca, y un gran experto en este campo (véase su libro El chico de la Gran Dolina, publicado por Crítica).

Además de servir para saber más acerca de nuestra especie, de sus movimientos por la superficie terrestre, y de cómo estos se han traducido en diferentes culturas, incluso en los lenguajes, el ADN antiguo posee otra gran utilidad, que ahora está dando sus primeros pasos, y que una relativamente reciente disciplina, la “medicina evolutiva” debe tener muy en cuenta.

La información que se obtiene de los genomas de nuestros antepasados lejanos suministra datos muy valiosos para entender cómo los cambios en la situación de los humanos —ganadería, alimentación, clima…— se han traducido en su acervo genético. Las presiones del medioambiente tienen efectos en el genoma humano y en el de otras especies.

Recuérdese lo que significó, en dietas, salud, u organización social, adaptarse a la irrupción y subsiguiente término, hace 12.000 años, de la última Edad de Hielo, y cómo esto se manifestó en el genoma de los diferentes grupos humanos.

O cómo al abandonar los Homo sapiens las soleadas tierras africanas se inició una “deriva genética” en el genoma antiguo de los europeos, con intensidad diferente según la latitud, hacia una piel más ligera, que pudiese hacer más fácil producir vitamina D al disminuir la luz solar y consumir una dieta basada sobre todo en granos.

No es imposible imaginar que los efectos asociados al cambio climático puedan producir en el futuro algunas manifestaciones de deriva genética.

Conocer los efectos que tuvieron en el ADN de plantas y cosechas los cambios de escenarios y clima a lo largo de las últimas decenas de miles de años, puede servir para algo más que para satisfacer nuestra curiosidad intelectual.

Si no se hace nada para ayudar a que los cultivos de alimentos se adapten al cambio climático, entra dentro de lo posible, si no de lo probable, que en un futuro no lejano muchas, muchísimas personas mueran de hambre. Y así, la ciencia, la paleontología, que estudia el pasado, se convierte en instrumento para servir al futuro.

QvaClick recopila noticias desde fuentes oficiales y públicas. Los derechos pertenecen a sus respectivos autores y editores. QvaClick no se hace responsable de los contenidos externos enlazados.

En QvaClick puedes lanzar tu proyecto hoy mismo o empezar a vender tus servicios. ¡Conéctate con clientes y freelancers en un solo lugar!

Copyright 2025 © QvaClick. All Rights Reserved.